「お母さんが夢に乾杯する日」第33回のテーマは「宇宙」。子育てと宇宙にどんな関係が? そんな疑問を抱きながら向かったのはロケット発射の地・種子島。ロケット打ち上げの興奮と旅のハプニング、島で見た現実が、母たちの乾杯の意味を深く照らす。宇宙は、私たちの未来。ロケットの軌跡とともに、想いが交差する。(レポート・青柳真美)

運命を引き寄せたか⁉

「青柳、種子島に行くから!」。編集長から突然のLINE。行きたいとは言っていたが、やっぱり行くのか…。

6月29日未明に打ち上げる、H2A最後の50号ロケットを見る旅だ。正直、宇宙のこともロケットのことも何もわからない私たちが、種子島に行く理由があるのだろうかと、どこかで思っていた私。

だが運命も引き寄せたか。飛行機は満席で、もう無理だねと諦めた日の深夜、「2席見つけた!」と編集長からLINEが届いた。恐るべし執念の女。

なぜ宇宙なのか?

そもそもなぜ宇宙なのか、子育てと宇宙とどう関係があるのか…。おそらく編集長の怒りというか、嘆きのようなものではないかと思う。

35年もお母さんを笑顔にする新聞をつくっている。なのに、虐待は減らない。子どもは生まれない。国の政治もおかしい。さらに地球は悲鳴を上げている。

どうしたら母親たちが「お母さんでよかった」と思えるのか。今の子育て社会に必要なのは何なのか。私たち人類はどこに向かうのか…ぶつぶつと独り言をいう日が増えてきた。最初はボケたかと心配したが、真剣に未来を考えているようだ。

これまでも活動を続ける中で、いくつかターニングポイントがあった。19年前に「お母さん大学」を立ち上げた時も、編集長が長女の出産に立ち会い、意識が変わったことがきっかけだった。

今回は、7月号の特集で紹介した、JAXA名誉教授・的川泰宣さんの「世界中の発射場を見てきたが、種子島の発射場が世界一美しい」の台詞が、とどめを刺した。

種子島に到着したが…

初っ端から大ハプニング。空港からホテルに向かうレンタカーが、走行中にエンジントラブルでストストストと、止まってしまった。

種子島の夕暮れ。街灯もなく、通る人もない場所での立ち往生。種子島ではロケット発射の前後、レンタカー→宿→高速船の順で予約合戦となるのが通例だそう。航空券同様、そんな中で見つけた、奇跡の一台だった。

3時間後、ようやくレンタカー屋さんが代車を持ってきてくれたが、なんとマニュアル車!「運転できますか?」と聞かれたが、できなければホテルにも行けないし、ロケットも見られない。

何十年かぶりのマニュアル運転。最初は半クラッチがうまくいかず焦ったが、次第に慣れてきて、ギアチェンジが楽しくなってきた頃、ホテルへ到着。エライ!と、自分で自分を褒めてあげた。

いよいよロケット発射

発射は、6月29日の1時33分。夕飯をとろうと地元の居酒屋へ。

大将に、横浜から来たと言うと、「じゃあサービスだ。これ食べて」と、何やらグロテスクなものがのったお皿を差し出してきた。「なんだと思う?」「ん、何?」「亀の手だよ」。ギョエーッ!と、2人して叫んじゃった。

「ムリムリムリ」生魚もダメな私が食べられるわけがない。「貝だよ。でも亀の手に見えるから、そう呼んでいるんだ」と聞いた編集長は、ポリポリと美味しそうに食べた。

JAXA宇宙センターのプレス席は事前申し込みが間に合わず、展望公園で眺めることになった私たち。ロケット打ち上げ見学場となっている3か所の中で、地元の人たちが口を揃えて「オススメ」と言った、長谷公園を選んだ。

腹ごしらえをすませると、22時を回っていた。「駐車場が混雑するから早く行ったほうがいい」常連客に促され、現地へと向かう。

公園の駐車場も芝生もすでににぎわっていた。多くは地元の家族連れだが、本土からも海外からも、たくさんの人が訪れていた。

いよいよロケット発射

カメラやビデオをセットした人たちに混じって、私たちも前の方に陣取る。場内放送ではH2A開発に携わった沖田耕一さん(JAXA)のトークを聞くこともできた。打ち上げまでの3時間、芝生に寝転がり夜空を眺めながら、その時を心待ちした。

いよいよ発射が近づいてきた。寝転んでいた人たちが一斉に起き上がり、カメラやビデオを構えだした。緊張が走る。ワクワクドキドキ。みんなでカウントダウン。10・9・8・7・6・5・4・3・2・1・0…発射! オレンジ色のエンジンが火を噴いたかと思うと、ロケットは天に向かって

一直線に飛び立った。

拍手と歓声が上がった。ロケットは数秒後には宇宙の果てへと消えていった。H2Aロケット50号、最後の宇宙への旅、ありがとう! ふと、編集長が涙していた。

種子島の歴史と今

ポルトガル人が種子島に漂着し、鉄砲が伝えられたと、歴史の授業で学んだことくらいしか知らなかった。調べると、1698年に種子島久基さんが琉球からサツマイモを持ち帰り、島で栽培。これが日本のサツマイモ栽培のはじまりらしい。種のようなカタチをしているから種子島というのかと思っていたが、種子島さんという人がいたのか。島には日本最大のロケット発射場、種子島宇宙センターがあり、日本の宇宙開発を支えている町でもある。

印象的だったのは、種子島の方たちは皆さんきれいな標準語で話されていて、すぐには島民とわからなかったこと。亀の手を出してくれた居酒屋の、大将の言葉が耳に残った。「最近は新鮮な魚が入らないんだよ。漁師たちがみんな漁業を辞めて海上タクシーになっちゃったからな」。

調べてみると、種子島から西へ12キロ離れた無人島・馬毛島に軍事港を建設中。

2030年の完成を目指し、1日最大6000人の作業員を運ぶのだという。馬毛島のど真ん中には十字架のような滑走路がある。軍事港をつくらなければならない時代になってしまったのか…。ロケットの打ち上げ成功ではしゃいでいた私たちは、ため息をついた。

宇宙科学技術の発展と平和。それは、子どもたちの未来につながっている。私たちが種子島に来た理由、宇宙乾杯の意味は、ここにあったのかもしれない。美しい種子島の自然と海、美しいロケット、私たち人類はいったいどこへ向かうのだろう。私たちは母としてわが子を守るために、何ができるのだろう。そんなことを思いながら帰路に着いた。

・ ・ ・

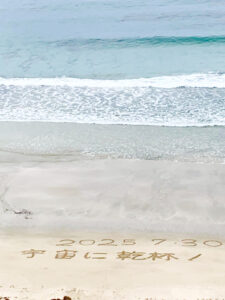

種子島の砂浜に、2025年7月30日、宇宙に乾杯!と汗だくになって書いて仲間にLINEしたが、誰にも気づかれずスルーされた。

H2Aロケットとは

国産主力ロケット「H2A」の最終号機となる50号機には、温室効果ガス・水循環観測技術衛星「GOSAT-GW」を搭載。6月29日1時33分、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられたロケットは、この地球観測衛星を正常に分離し、打ち上げは成功。気候変動を把握するため、二酸化炭素などの温室効果ガスや海面水温を観測する役割を果たす。20年以上日本の宇宙開発を支えたH2Aは有終の美を飾り、今後は「H3」に完全移行する。

宇宙科学技術館

JAXA(宇宙航空研究開発機構)が運営する「宇宙科学技術館」(鹿児島県熊毛郡南種子町大字茎永字麻津)は、種子島宇宙センターに併設された一般公開施設。ロケットの仕組みや打ち上げの流れ、宇宙開発の歴史を模型や映像、体験展示を通じて学べる。実物大のH-IIロケットエンジンや発射台の再現展示もあり、子どもから大人まで楽しめる。宇宙への夢を育む学びの場として、観光客や地元住民にも親しまれている。

お母さん業界新聞8月号

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。