クラスは58人だった。いろんな生徒がいた。英語の教科書を丸ごと暗記して教師を驚かせた女の子がいた。○中の生徒との喧嘩でボコボコにされても怯むことなく向かっていった番がいた。

高校受験の冬になっても青っ洟を学生服の袖で拭っていた河童は、一度も教師に指されたことがなかった。

「何のために勉強するのか」と訊ねた河童に、教師は「いい高校や大学に入って、いい会社に就職して、いい人生を送るためだ」と答えた。

河童は「勉強が苦手な僕は、いい人生を諦めなければならないのか」と、再び訊ねた。教師は黙って教室を出ていった。

河童は、半世紀前には「精神薄弱児」と呼ばれていた。「我々の社会の『精薄性』がその呼び方をつくったのだ」と、一麦寮の田村一二先生は語っていた。この世の中の精神が本当に広く、強ければ、障害児はあるがままの姿で在ることができるのだ。

河童はいつも笑顔で僕らを受け止めてくれた。僕らも河童が好きだった。

今、いい人生を送ることができている人とは、どのような生き方をしてきた人なのだろうか。

河童とは卒業後、会っていない。だが、もし今も生きていれば、あの笑顔で毎日を朗らかに、のびのびと、周りの人とのつながりの中に混じり、溶け合っているのではないだろうかと思う。

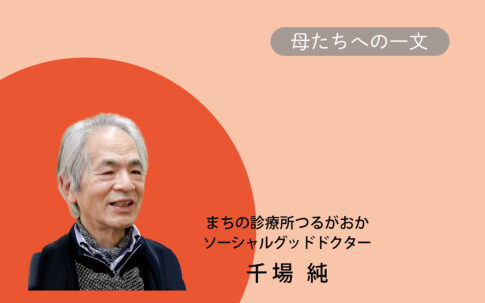

お母さん業界新聞11月号 母たちへの一文

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。