私は、自分が通っていた中学校区の保母町。嫁ぎ先である豊田市の挙母町を選んで調べてみました。

まずは、中学校区である保母町。

保母の名前の由来は「胎蔵寺」という寺院の山号である「保母山」であることをネットで知って、「胎蔵寺」というお寺を調べてみると、なんとも言えない物語が。

お腹に赤ちゃんがいる状態で亡くなられた側室のため、出家をして生涯に渡って供養した三河守のお話し。

それを知ってからお寺の名前をみると、この世に生まれることのなかった赤ちゃんに対する想いの込められた名前だなと感じ、山号である「保母」にはお母さんへの想いが込められているのかなと想像しました。物語自体は儚く、哀しい話だけど、どこかで愛を感じられるかもするのはついついこれが宿題だからなのか、はたまた私の意識なのか。

当時は出産できることが当たり前ではないだろうから、胎蔵寺の物語の状態は日常に起こりうることだったと思う。でもその日常を当たり前だけで終わらせなかったからこそ、このように語り継がれていると思うとありがたい気もする。

そんな保母という地名の由来を知ったのち、中学校では地区名で会話をする機会もあり「保母の子がさぁ〜」という会話を思い出してみると、町中ではなく、田舎で、ちょっとやんちゃな子がいたんじゃないか?そんな印象の町だったので、なんだか面白い。

誰が住んでいたのか実際に思い出せなかったので、中学の友人に聞いてみると私が想像していた子たちは住んでいませんでした 笑

そして保母の由来を友人に伝えると

”きっと畑と田んぼも多くて、新しい人たちは住めなさそうだから、代々と引き継ぐ歴史ある感じするね”と話してくれました。

そこから、すごくしっくりくる気持ちと、きっとこの宿題の私のテーマは歴史になるんだろうなという予感。

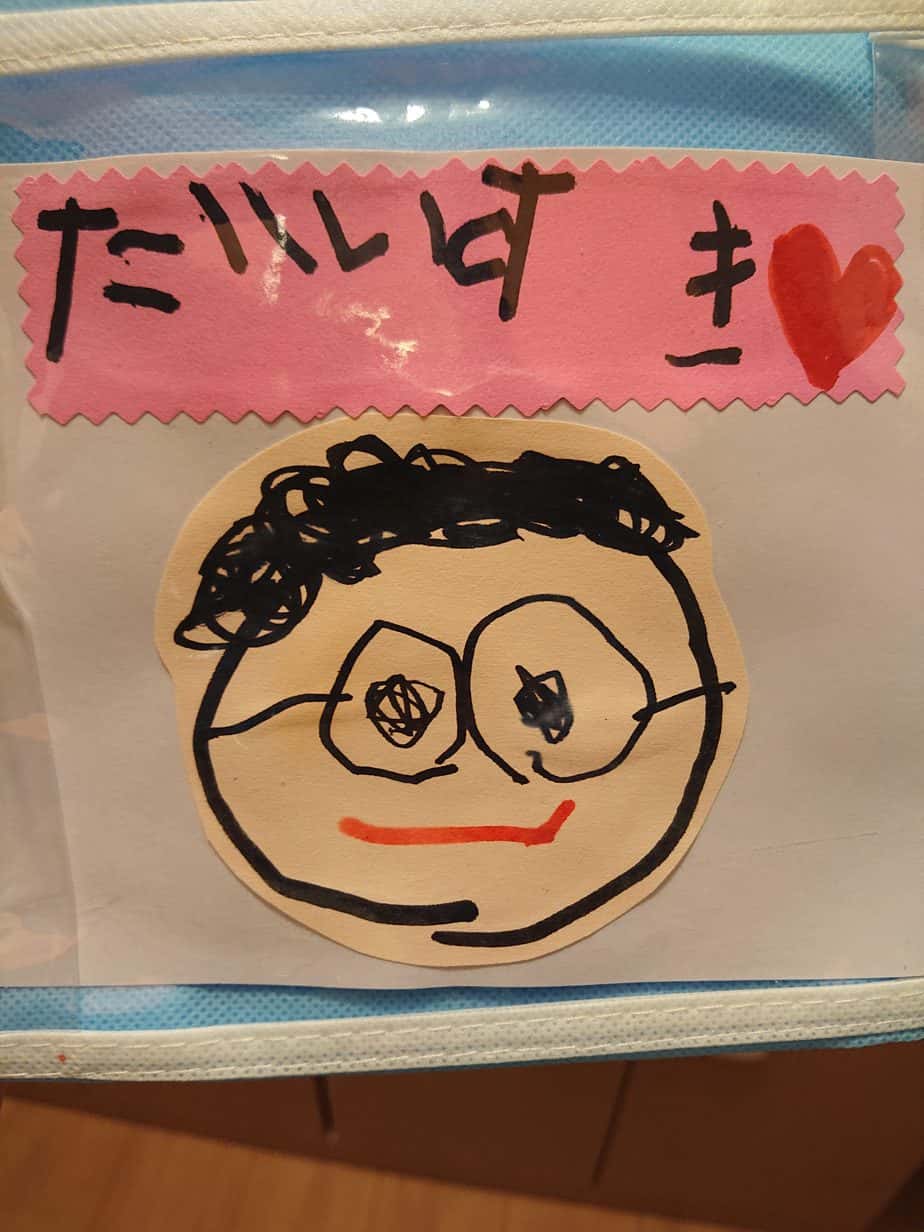

写真は保母町の近くに住む、私の祖父と息子の由来を調べているときにふっと思い出した一場面。家族の愛。そんなイメージです。

次に調べたのは、今、私が住んでいる豊田市にある挙母町。

以前に挙母神社の取材に伺わせていただいたときに、名前の由来もお聞きしたので、なんとなく想像はできたけど、調べてみるとちょっと驚きなことも。

それは、保母城の城下町として栄えた場所であったこと。お祭りは有名だし、今も街中にあることを考えると、そうだよなと記事にしてみると納得。

でも挙母の元々は「衣」であったことの由来が古事記であるという記事を目にしたり、挙母神社の歴史を知っているからこそ、「保母町」のような田舎だったところが近年発達して、今の土地になったのだと勝手に予測していた。

でも違った。挙母町は、歴史と発展が共存していた土地の歴史があったのだ。そう思うとすごくワクワクした気持ちになった!

神主さんのお話は愛に溢れていて、心が温かくなったのを思い出しました。

挙母町の由来を調べていくうちに、すごくワクワクしたのは歴史と発展が共存している町に私が今住んでいることがとっても意味のあることのように感じたからだと思う。

嫁いで、同居することにより家族の歴史を受け継いでる感覚。子供たちが生まれ、新しい家族を作って、新しい私が生まれた。まさに発展していっている自分。

そんな共通点にワクワクした気がします。

では保母町は?

私が子どもの頃に過ごしてきた土地が、自然に溢れていて、愛を感じる物語が紡がれている。この事実にも、すごく温かさと感謝を感じたし、なんだか納得の感じもある。私は自然が多い場所が好きで、最近はキャンプにハマっている。親子の話を色々な場所で聞くたびに、私は愛と自分の意思を大切にしてもらいながら育ててもらっていたなと思っているので、なんとなくだが「保母」のイメージに自分の原点のようなものを感じた。

友人との会話が終わった後の予感どおり、“自分自身の歴史”が町の由来に現れているなと感じた宿題でした。

母の文字を宿す、土地名のすごさに感服。

まずは、宿題、ご苦労様でした。

子ども頃、育った町と、今、生きている町と

ふたつの母の歴史を訪ねました。

そう、そして、今、山本さんも、母の歴史をつくっている一人です。

素敵な記事を、ありがとうございます。

藤本さん、ありがとうございます!

改めて読み直して、AI利用しているのを感じる文章だなと。

ちょっと悔しくなったので、思いっきり書き直してしまいました。

母の歴史、私が移り住んできた意味。

調べていて感じたこと、自分の言葉にできてよかったです。

書き直したの?

山本さん、負けず嫌いなんだね。

確かにAIは、素晴らしい知恵を持っているけど、

山本さんの母ゴコロは真似できない。

だから、うまくパートナーになるといいかもね。

AI原稿も、取っておいてね。

何が違うのか、知りたい気持ちも。

とにかく、何度ありがとう。