お母さん大学2025年12月の宿題は、みんなでつくる母地名マップ~「母たちが旅する日本」。

全部の地名を眺めてから、やっぱり地元のそれを探す。

宮城県には一つだけあった。

「母子沢町」ははこざわちょうと呼ぶ。

調べてみると遺跡があるとわかった。

母子沢遺跡。2001年に宮城県の文化財として登録されていることを見ると、どうやら土地開発のための調査から発掘されたものらしい。

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/61641

遺跡は地名から付けられたのだとして、

由来は別にある。

次に見た情報は、母子石民話。

地域に伝わる幾つかの民話がある。

少しずつ違う部分もあるが、ほぼ共通する部分はこんな感じ。

1200年前、 多賀城(宮城県のこれも地名)の政庁の完成に伴い、永久に護るための人柱を立てることとなった。選ばれたのは1人の男性。信仰の厚さや自分が逃げれば他の誰かが人柱となりその家族が悲しむと、自ら人柱に。その妻と娘が悲しみのあまり傍の石の上に立ち続けた。そのまま屍となった母娘の足跡が残されまた石が、母小石と呼ばれ、今でも語り継がれる塩竈九石の一つとなっている。

そんな民話があるとも知らず。

ちなみに宮城県内に住む母や妹にも聞いてみたが、その場所のことは知らなかった。

「母」とつく地名が地元にあったことはうれしかった。

しかし、その理由にどこか悲しい気持ちにもなった。それはひとまず置いておくとして…。

なぜ、人は「地元」というだけで、そこを特別に感じてしまうのだろう。

特別よく知っている場所でもないのに。

生まれただけの場所に過ぎないこの県が、

いつのまにか自分のアイデンティティになっているのが不思議だ。

だが、それは私自身にも当てはまる。

ただ産み落としただけの、まだ何もできない私だったのに、

私は「母」として子どもに受け入れられ、慕われてきた(と思っている)。

それは、地元というだけで特別になる感覚に似ているのかもしれない。

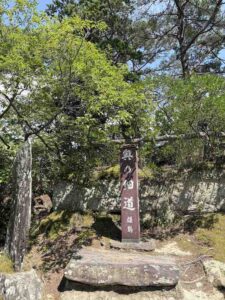

母子沢の写真はないが、

母子沢遺跡がある場所は陸奥国多賀城と古代塩籤の国府津 (国府の港)を結ぶルート上にあると、調査報告書で見た。

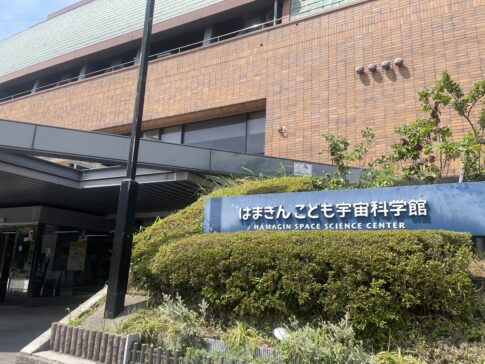

偶然、今年の夏、母と一緒に塩釜、松島へ行ったので、

その写真をアイキャッチとする。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。