娘は大学生。

先日、民俗学の授業で「旧暦」について学んだと教えてくれた。

「旧暦」は月の満ち欠けでひと月の長さを決めていたという。

明治時代以降、現在は太陽の動きをもとにしてつくられており、太陽の動きと月日があまりずれのないようになっている。最も季節にあった暦だ。

旧暦は、「新月」を月の始まりとして数え、次の新月が来たら次の月の始まりという考え方。

厳密にはもっと詳しくいろいろあるのだが。

「満月」が一目で見て誰にでもわかりやすいから、神社のお祭りは15日に開催されることが多いということも。

月明かりが一番美しい日にお祝いをする楽しみ方も昔の人の知恵なのかも。

「おばあちゃんの家は8月がお盆だけど、横浜では7月だよね」。

「七夕は7月7日だけど、仙台七夕は8月の上旬に開催されるよね」。

旧暦を知り、日本人が大切にしてきた節目を知る。

私が生活の中で子どもに伝えたいことだったけれど、

そんな会話もせずに暮らしてきたなぁと、本当に情けない気持ちになる。

毎日の一つひとつ、

なによりそれが守っていかなければならないことだと、

わかっていても、時間に追われて、過ぎ去ってしまう。

私たちは、この地球で、太陽と月の下で、生きてきたと改めて思った出来事。

「暦」は話しはじめると奥が深そうですね。

私自身は大学時代の授業内容を親に話した記憶がないなぁとふと気付くことができました。

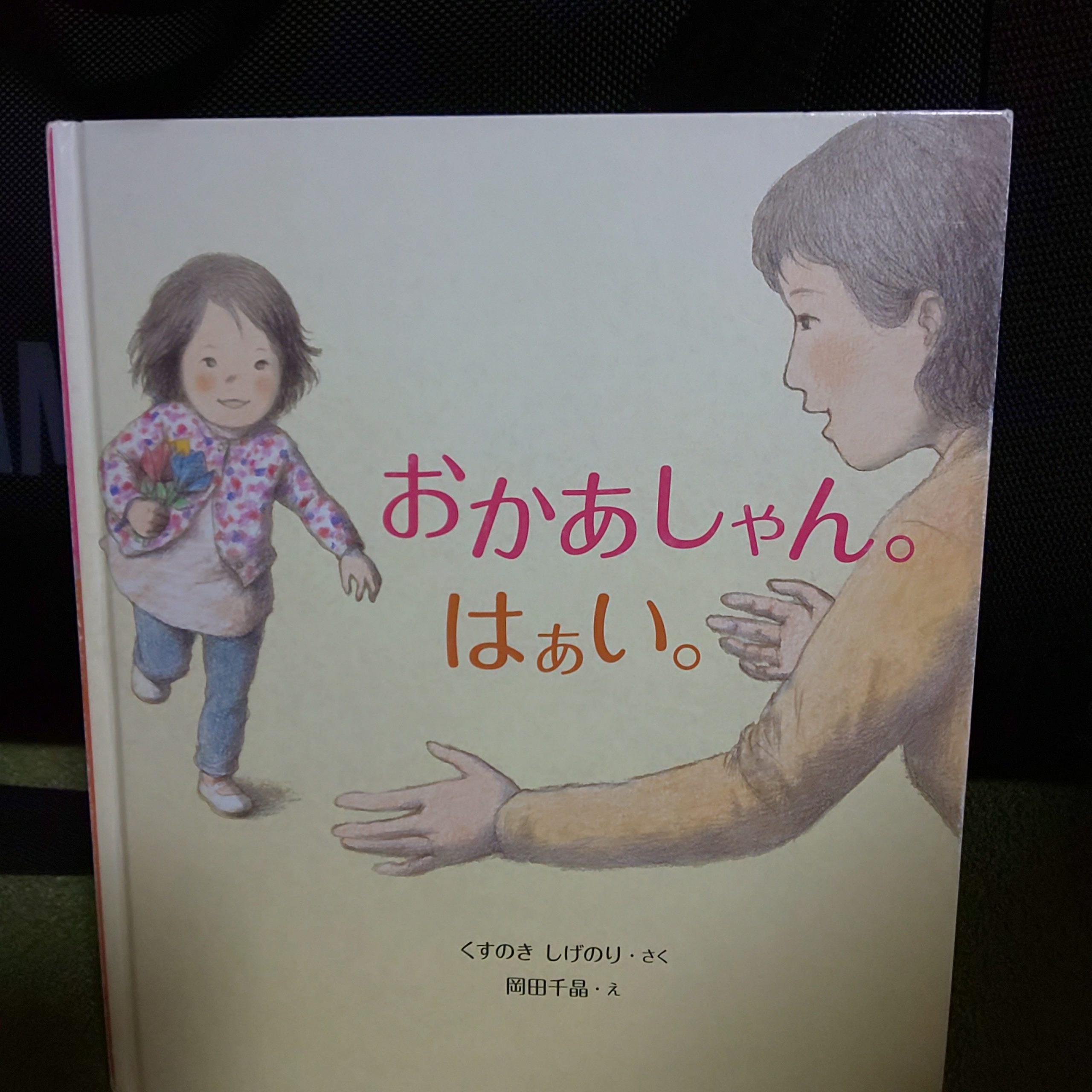

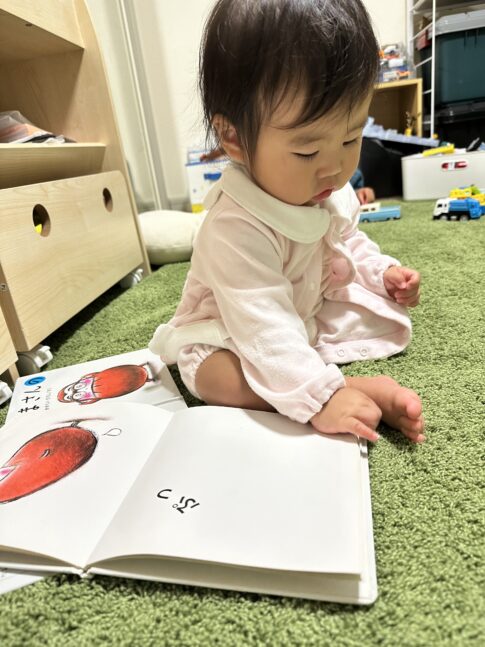

写真のお二人、笑顔がとても素敵です♪